17번 찍어낸 이야기를 들어보지도 못했다.

정말로 술이나 마시고 다닌 모양이다.

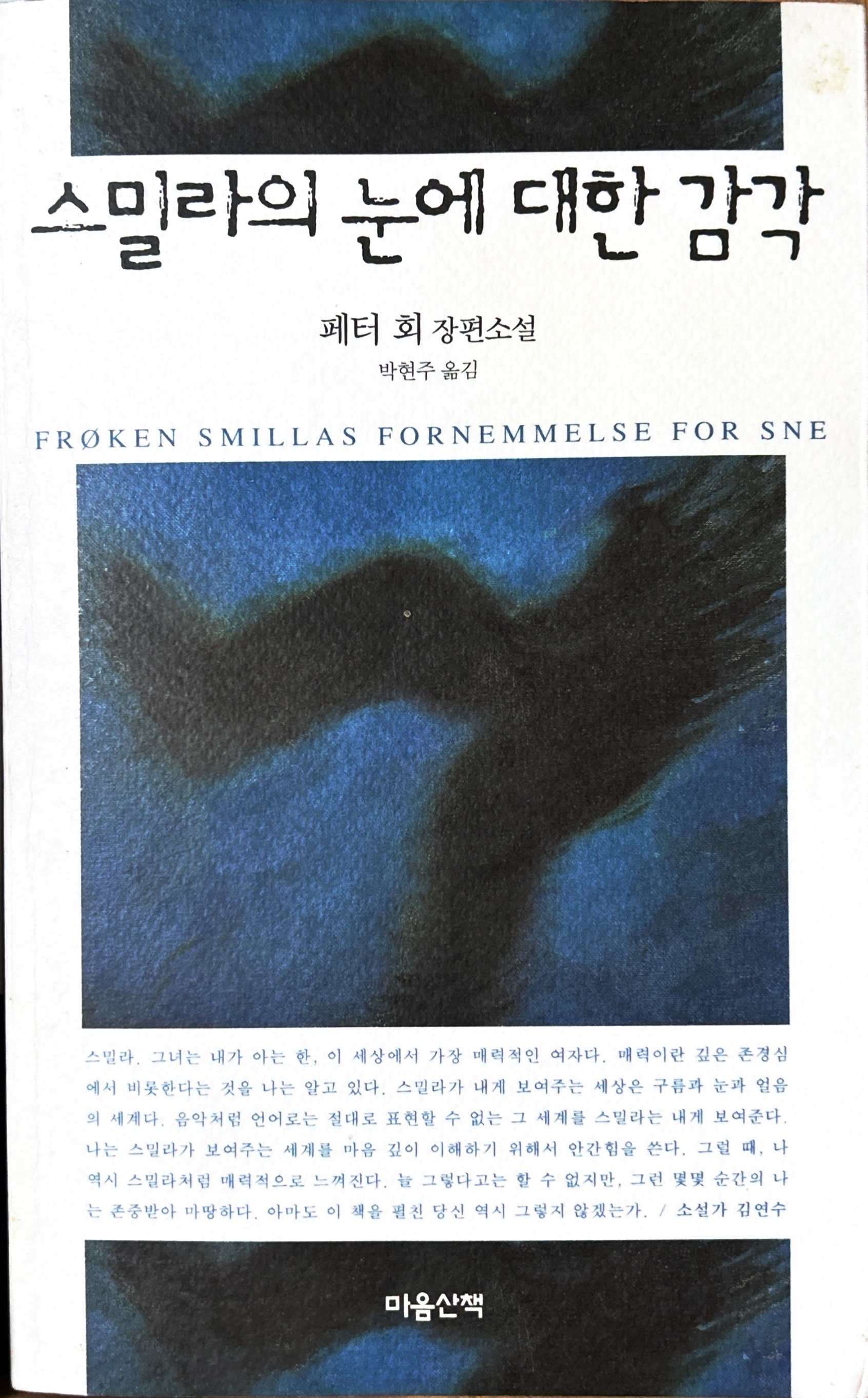

덴마크에서 92년에 나왔고, 우리나라에 05년에 풀어나왔다.

술을 끊고, 더 많이 읽어야 하는 모양이다.

한 아이의 죽음에 대한 이야기인가 -

"나는 영웅이 아니다. 한 아이에 대한 애정이 있었을 뿐이다.

나는 그 아이의 죽음을 이해하려고 하는 사람이라면 누구든지 그손에 내 집념을 맡겼을 것이다." (이야기 앞글)

도시

도시 하나

눈에 읽어낼 무엇이 있는가?

눈을 느끼고, 아름답고 따스함에 빠지고, 눈을 보며 지난날을 되살리고, 앞날을 꿈꾸고.

"눈雪을 읽는 것은 음악을 듣는것과 같다.

눈에서 읽은 내용을 쓰는 것은 음악을 글로 설명하려는 것과 같다."(11쪽)

답답하다.

덴마크의 문화를 알수 없으니. 툴레, 그린란드, 잉글필드, 북극광, 얼음이 어는 바다, 해가 뜨지않는 겨울.

새로우면 즐거움에 눈이 반짝거려야 할텐데, 답답하다.

멋진 글인데, 만들어진 느낌. 알맞게?

나의 슬픔을 내내 왼손에 꼭 틀어쥐고 있었다.

왼손에 틀어쥐고 있는 슬픔은 그렇다치고, 슬픔이 얻어내야만 하는 선물이라는 것은 무슨 뜻일까?

슬픈 마음을 풀어내기 위해서는 왜 슬픈지 = 무엇이 내마음을 슬프게 만들었고,

그 무엇은 왜 일어났고, 무엇을 해야하는지를 알아야 한다는 말인가?

“나는 슬퍼해야만 한다고 생각했다. 경찰관들과 이야기를 나누고 율리아네에게는 기댈수 있는 어깨를 빌려준 뒤 그녀를 친구 집에 데려다주고 돌아오느라 나의 슬픔은 내내 왼손에 꼭 틀어쥐고 있었다. 이제는 내가 슬픔에 무너질 차례다.

하지만 아직은 때가 아니다. 슬픔은 선물이며, 얻어내야만 하는 것이다. 나는 박하차 한 잔을 만든 뒤 창가로 가서 선다. 하지만 아무 일도 일어나지 않는다. 어쩌면 작지만 내가 해야 하는 일이 하나 남아있기 때문일 수도 있다. 아직 끝마치지 못한 한 가지 일, 감정의 홍수를 막아버릴 수 있는 종류의 일.” (23쪽)

이야기에 유클리드가 나오다니.

"물론 유클리드로는 그애를 겁줘서 쫓아버리지 못했다. 당연히 무엇을 읽든 별 차이가 없었다." (29쪽)

이런 표현도 있다. 덴마크와 그린란드에서 갑자기 아라비아의 사막으로 건너간다.

인간이라는 한자어를 쓰지 않으니 사람이라는 말이 두번 나온다. 이럴때는 수식어를 하나 붙여주면 된다.

세상의 나머지 사람들을 내려다보는 자애로운 사람과도 같은 친절한 표정.

왜 이렇게 바꾸냐고? 문화는 스며든다. 녹여버린다. 모든 재료를 음미하고 싶다면 샐러드를 만들어 먹으면 되듯이, 모든 문화를 즐기려면 내것을 알맞게 지켜가며 섞어야하기 때문이다.

"얼굴에는 낙타의 등에 앉아서, 모래속을 기어가는 세상의 나머지 사람(번역원문:인간)들을 자애롭게 내려다보는 사람과도 같은 친절한 표정을 띠고 있었다." (33쪽)

일각고래라 narwhal. 그리고 바다쇠오리들은 왜 떼죽음을, 들쥐들도, 메뚜기들도 왜 떼로?

[뉴펭이알] 뿔 달린 고래? No! "턱 뚫고 나온 엄니" < 멸종뉴스 < 멸종 < 기사본문 - 뉴스펭귄

"왜 한달 동안 3천마리의 일각고래가 철철넘치는 생명력으로 하나의 피오르드안에 모여드는 것인지 설명하려고 했다. 그 다음달에는 얼음이 고래를 가두게 되고, 그러면 고래들은 얼어죽게 된다. 5월과 6월에는 너무나 많은 바다쇠오리들이 몰려들어 골짜기를 검게 물들인다. 다음달에는 50만 마리의 새가 굶어죽게 된다." (54쪽)

https://youtu.be/uJ24n_JiJmE?si=ez4ZsCV3dYsy5qHp

그린란드에는 5천년전부터 몽골계 이누이트(사람이라는 뜻 / 에스키모 : 생고기를 먹는 사람이라는 뜻. 얕잡아 보는 말로 쓰지않는 것이 좋다)들이 살아왔다. 985년 노르만족이 아이슬란드를 거쳐 남쪽에 살았다. 붉은머리 에리크라는 사람이 얼음으로 뒤덮인 땅에 바이킹들을 유인하기 위해 그린란드라고 이름붙였다는 이야기도 있다.

날씨가 지금보다는 좋아서 밀농사를 짓고 소를 키우며 살다가 1,400년경에 날이 다시 추워지면서 이누이트들만 남게 되었다가 1830년경에 덴마크에서 다시 진출했다. 2차대전기에 히틀러의 유에스 침공의 전진기지가 될 것을 우려한 유에스사람들이 비행장을 건설하였다. 바다표범 사냥으로 에리크는 큰돈을 벌었다고도 한다. 지금은 이누이트와 덴마크의 혼혈이 90%가 넘어서 그린란더라고 불리운다.

그린란드의 바다에서 1년에 약 백만마리의 바다표범이 계속 태어나고 있단다.

https://youtu.be/ZhxCJC_8-XA?si=QiS8UridspGzva-W

4도가 중요한 온도구나.

"그린란드에서 익사한 사람은 다시 떠오르지 않는다. 바다의 수온은 4도 미만이고, 그런 온도에서는 부패도 일어나지 않는다. 이 때문에 여기서는 위속의 음식물이 발효하지 않는다.

하지만 덴마크에서는 발효된 음식물 때문에 자살한 사람들의 몸속에 새롭게 부력이 생겨 시체가 바다 표면에 떠올라 해변으로 밀려오게 되는 것이다." (59쪽)

이나=이야기 나누기는 어렵다. 잘 듣고 곰곰히 생각해야 한다. 말은 그런 다음에 해도 늦지 않는데, 그러지를 못한다. 그런점에서 카톡이나 SNS는 적어도 남의 말을 끝까지 듣게 한다. 짧아야 하고, 누군가 다른 사람의 말을 들으려고 노력해야하지만 말이다.

"남의 말에 귀 기울일 줄 아는 사람은 아주 적다. 성급한 성격 때문에 대화에서 빠져나오거나, 마음속으로 그 상황을 개선시키려 하거나, 언제 등장할지 준비하고 있다가 상대방이 입을 다물면 그때 무대위에 발을 내딛는다.

내 앞에 서 있는 남자는 달랐다. 내가 말을 하는 동안, 그는 딴 데 정신 팔지 않고 오로지 내가 하는 말만 들었다. (중략) 잘 듣고 곰곰히 생각할줄 아는 사람" (65~6쪽)

wikipedia의 첫문장은 이렇다. 그러다가 왜 원본을 보지 않을까?라는 생각이 들었다.

"Isaac Newton's rotating bucket argument (also known as Newton's bucket) is a thought experiment that was designed to demonstrate that true rotational motion cannot be defined as the relative rotation of the body with respect to the immediately surrounding bodies.

뉴턴의 회전하는 물동이 논쟁(또는 뉴턴의 물동이라고 알려진)은 사고실험이었다. 이 실험은 다음을 보여주기(증명하기) 위해 만들어졌다. 회전운동은, 가까이 있는 물체들과 관련이 있는, 물체의 상대회전으로서 규정(정의)될수 없다."

애플의 무료도서에는 The mathmatical principles of natural philosophy가 없다. MacTutor라는 곳에 인용된 뉴턴의 글을 읽어보자.

"the surface of the water will at first be flat, as before the bucket began to move; but after that, the bucket by gradually communicating its motion to the water, will make it begin to revolve, and recede little by little from the centre, and ascend up the sides of the bucket, forming itself into a concave figure (as I have experienced), and the swifter the motion becomes, the higher will the water rise, till at last, performing its revolutions in the same time with the vessel, it becomes relatively at rest in it. (중략) I do not define time, space, place, and motion, as they are well known to all. Absolute space by its own nature, without reference to anything external, always remains similar and unmovable.

물의 표면은 처음에는 평평하다. 물동이가 아직 움직이지 않기 때문이다. 그러나 물동이가 돌고, 점점 그 움직임이 물에 전달되면, 물동이의 운동이 물을 돌도록 만든다. 한가운데는 조금 움푹 들어가고, 물동이 표면에 가까운 쪽의 물은 위로 조금 올라갈 것이다. 나는 물이 오목하게 들어간 모습이 만들어진 것을 관찰했다. 물동이가 빨리 돌면 돌수록, 물은 더 높이 올라갈 것이다. 드디어 물은, 물동이와 같은 속도로 돌것이다. 그렇게 되면, 물의 운동은 물동이 안에서 안정된다. (중략) 나는, 모두가 아는 시간-공간-장소-운동을 규정=정의하지 않는다. 외부의 어떤 것과도 관련이 없는, 자연 자신에 의한 절대공간은, 언제나 똑같은 상태로 = 움직일수 없는 상태로 있다."

뭔가 이상하다. 그리고 물동이가 돈다고 물이 돌까? 물동이가 계속해서 돈다면, 물동이의 표면이 거칠어서 물을 돌리는 힘을 전달할수 있을 것이다.

이 이야기를 고끄하고 = 고개를 끄덕이고 싶어서 뉴턴까지 잠깐 다녀왔다. 절대공간 absolute space라는 말에 아주 조금 다가갈수 있었다. 그런데, 뉴턴에서 벗어나지 못하면 결국은 환상이라는 잘못된 직관에 의지하게 된다. 모든 직관은 틀렸다는 말은 아니다. 이야기에서는, 직관으로 길을 찾을수 있다고 만들더라도 말이다. .

"음악의 경험을 말로 강의하는 것이나 다름없는 얘기다.

나의 유일한 영혼의 형제는 뉴튼이다. 대학에서 자연철학의 수학 원리 1권에 나오는 한 문단을 처음 배웠을 때 감동받았었다. 물이 가득 들어 있는 양동이를 살짝 들어올리면 표면이 기울어진다는 사실을 이용하여 공전하는 지구, 자전하는 햇님, 흔들리는 천체의 내부와 주위에는 절대 공간이 있어서 삶안에서 일정한 시작점이나, 초기 체계, 혹은 고정점을 찾기란 불가능하다고 주장하는 내용이었다. 절대공간은 가만히 서 있으며 우리가 매달릴 수 있는 공간을 의미한다. 나는 뉴튼에게 입을 맞출 수도 있을 것만 같았다.

후에 나는 에른스트 마흐가 양동이 실험을 비판한 것과, 그 비판이 아인슈타인 연구의 기초를 형성했다는 사실을 배우고는 절망에 빠졌다. 그때 나는 어렸고 좀더 쉽사리 감동받을 시기였다. 오늘날까지 사람이 해낸 일은 모두 뉴튼의 주장이 부적절하다는 것뿐이다. 모든 이론 설명은 직관을 감소시킨다. 아무도 절대 공간에 대한 나나 뉴튼의 확신을 바꿔놓지 못했다. 아인슈타인의 논문에 코를 박고서는 아무도 카나크까지 집으로 가는 길을 찾을 수 없다." (66쪽)

일단 넘어가자. 뉴튼 - 마흐 - 아인슈타인까지 몽땅 이해하고 난뒤에 이 이야기를 읽으려 하다가는, 읽을수 없기 때문이다.

크리오라이트가 뭔지 궁금해서 코파에 물었더니 이런 답을 준다.

"빙정석(氷晶石, Cryolite)은 Na₃AlF₆(헥사플루오로알루민산 나트륨)으로 구성된 희귀 광물입니다. 그린란드 서해안의 이비투트(Ivittuut) 지역에서 대량으로 발견되었으며, 한때 주요 채굴지로 알려졌습니다. 빙정석은 알루미늄을 추출하는 역사에서 중요한 역할을 했습니다. 알루미늄 광석의 전기분해 과정에서 용융제를 제공하여 알루미늄 생산을 효율좋게 만드는 데 사용되었죠.

하지만 1987년 이후 이비투트 지역의 빙정석 매장량이 고갈되었고, 현재는 다른 지역에서 소규모로 발견되거나 인공으로 합성되어 사용되고 있습니다. 빙정석은 단사정계 광물로 분류되며, 그 독특한 성질 덕분에 과거 산업에서 매우 중요한 자원이었습니다."

그린란드에 갈수는 없지만 그린란드에 대한 내용을 '유클리드 원론'에서 읽을수 있단다. 무슨 말인가?

많은 상징들을 제대로 받아들이지 못하고, 어렵게 읽었다. 재미는 있었다. 에른스트 마흐의 뉴튼비판에 대한 위키자료도 찾아보았다. 영어를 제대로 읽지 못하니 어려웠지만, 코파의 도움으로 조금은 이해했다. 추리소설이라는데, 이렇게까지 어려울 필요가 있을까 싶다. 페터는 도대체 전공이 무언가. 덴마크에서는 이 정도 수준의 지식은 교양이라는 말인가?

도시 둘

우울을 덮어버리는 그린란드의 방법.

일기를 쓰면 우울할 틈이 없다.

"어두운 분위기에 침잠하는 방식이다.

내 패배를 현미경 아래에 올려놓고 그 모양을 자세히 들여다보는 것으로." (147쪽)

생각해보자. 세상은 더 나아가야 하는가? 80억의 인구와 AI와 로봇들이 판치는 세상이다. 더 나아가도 좋다. 다만 이제 좀 사람수가 늘지않고 좀더 같이 부유해졌으면 좋겠다. 중국과 인도와 인도네시아와 러시아와 us와 베트남과 태국의 가난한 사람들도 우리처럼 부유해지면 좋겠다. 하고 싶은 일을 하고, 놀고 싶으면 노는 그런 사람들 말이다.

"그들은 대학교육을 받은 첫번째 그린란드인 세대였다. 그들중 몇명은 살아남아서 정체성을 유지했다. 관장처럼 깨어지기 쉽지만 비정상으로 부풀려진 자만심을 가진 사람들은 순수하고도 지성이 넘치는 북덴마크인이 되었다." (205쪽)

도시 셋

카나크는 그린란드의 원주민이고, 잉그리드는 덴마크의 왕비다. 그냥 하는 소리겠지. 이런 이야기를 읽을때마다 화가 치밀어오르는 병이 있다. 아래 글을 코파에 넣었는데, 페터회의 소설이라는 말이 답으로 나온다. 놀랍다.

"카나크의 어떤 어머니는 잉그리드 여왕이 아이의 왼쪽 뺨에다 키스를 했다고 그 부분을 3년동안 씻겨주지 않았다고 한다." (253쪽)

사람의 마음까지도 돈이 지배하는듯한 글이지만, 백지수표라고 했으니, 그것으로 안된다는 뜻이라고 받아들여야 할것이다. 이렇게 받아들이니, 처음에 들었던 얄궂은 느낌이 조금은 사라졌다.

"이 아가씨는 내마음을 향한 백지수표를 가지고 있다니까." (294쪽)

술과 안주를 같이 마실수 있는 칵테일. 불샷.

"불샷이야. 보드카와 비프부이용(비프 스톡. 프랑스의 맑은 육수)을 섞어서 만든 칵테일이지." (298쪽)

겁을 먹는것이 싫어서 겁나는 것으로부터 달아난다. 겁을 주는 커다란 무엇들을, 나는 이겨낼 힘이 없다고 믿기 때문이다. 화를 내고 욕을 할수는 있다. 그러나 그 안으로 들어가지는 못한다. 그래서 끝도 없이 겁을 내게 된다.

"겁을 먹는것이 싫었다. 두려움을 없애는 길은 단하나다. 수수께끼같은 두려움의 한가운데로 들어가는 길." (315쪽)

지금까지 6개월에 걸쳐 읽은것을 돌이켜보면, 이누이트의 느낌과 삶을 가지고 사는 뛰어난 여자가, 많은 사람들로부터 알수없는 도움을 받아, 어떤 일을 풀어나가려고 한다. 그녀는 사람을 사랑하고, 지저분하고 더러운것들을 싫어한다. 힘없는 사람들이 이유없이 내몰리는 어려움을 같이 뚫고 나가려는 정의로운 용기가 있다. 뚜렷하지 않아서 어렵고, 덴마크와 그린란드에 대해서 알지못해서 더욱 어렵다.

달리보면, 읽는이의 시간따위는 생각하지않고 궁금증만 자극해 인기를 끌려는 추리소설에 지나지않는다. 주인공은 훌륭하고, 하려는 일은 정의롭고, 어려움은 매우 큰데, 어쨌든 풀어나간다.

이런 글은 왜 나오는걸까. 개를 묶는 끈으로 아이들을 묶는 유럽의 부모들을 말하는걸까.

"나는 덴마크에서 자라나는것과 그린란드에서 자라나는것의 차이를 이해하려고 했다. 유럽 아이들과 그 부모들이 서로 미워하면서도 기대고 있는, 모욕하고 소모하는 단조로운 감정의 드라마를 이해하기 위해서." (330쪽)

'운명적인 결정'과 '운명을 뒤흔들어버릴만한 결정' 중에서 어떤 말이 더 멋있고 더 뚜렷하게 뜻을 전달할수 있을까? '~적'의 중독에서 빠져나와야 한다.

"어떤 환경에서는, 때때로 삶과 죽음의 갈림길에 서는 문제처럼 운명적인 결정이라고 해도, 거의 무관심할 정도로 쉽사리 내려버릴수 있다." (332쪽)

갑자기 백악기 대멸종을 이야기한다. 나는 우연히 바로 어제 백악기대멸종을 찾아봤기 때문에 알수 있었다. 그런데, 페터를 읽는 사람들은, 아무때나 대멸종을 안다는 것일까. 아니면 제발 찾아보기를 바랐던 것일까. 그리고 이런 것들을 죽임으로 연결할수 있다는 말인가?

어쨌든 이리듐과 이트륨은 서로 다른 금속이다. 이리듐은 어디서 많이 들어본 이름이다. 어디지?

"이 논문은 물리학자이자 노벨상 수상자인 루이스 알바레즈의 1970년대 이후의 논문을 바탕으로 하고 있다. 알바레즈는 북부 아페닌 산맥=이탈리아의 커다란 산맥의 구비오와 덴마크의 스테운 절벽에서 발견된 백악층과 제3기 침전물 사이의 진흙층에 이리듐 함유량이 지나치게 높은 것은 다름 아닌 거대한 혜성과 충돌한 결과물이라는 가설을 제시하였다.

알바레즈는 6천 5백만 년 전에 직경이 6~14킬로미터 되는 혜성과 세땅earth의 충돌시 일어난 폭발이 TNT 1억 메가톤급에 비견될 만한 에너지를 방출하였다는 가설을 세웠다. 그 결과로 인한 먼지 구름이 적어도 며칠 이상(고작 며칠?)의 기간 동안 햇님을 완전히 차단했고 이 기간 동안 몇몇 먹이사슬이 붕괴했다. 이로 인해 많은 수의 해양과 해저 미생물이 멸종하고 대신 커다란 육식동물과 초식동물이 출현하게 되었다.

바렌츠해와 데이비스 해협에서 저자가 발견한 사실을 기초로 한 이 논문은, 충돌의 폭발로 인한 방사선 방출을 초기 팔레오세기의 해양 기반 미생물 사이에서 일어난 일련의 돌연변이의 원인으로 설명할 수 있는 가능성에 대해 논하고 있다. 이 논문은 또한 그러한 돌연변이가 거대 해양 동물의 대량 멸종의 이유가 되었는지를 논하고 있다." (336쪽)

큰일났다. 따질게 너무 많아진다. 도시에서는 한점에 집중하고, 자연에서는 전체를 조망한다. 도시는 정보가 많기 때문이라고 본다. 정보는 적과 친구에 대한 정보를 모두 말한다.

"대도시에서는 세상을 보는 특별한 방식을 받아들이게 된다. 한 점에 집중하고 있지만 때때로는 선택시각을 갖게 된다. 사막이나 유빙을 훑어볼 때는 다른 눈으로 보게 된다. 전체를 더 잘 보기 위해서 세세한 점들은 초점에서 빼버리게 된다. 사물을 바라보는 이런 방법은, 다른 현실을 드러내준다. 이런 방식으로 누군가를 바라보면 계속 바뀌는 일련의 가면으로 얼굴은 녹아버리게 된다.

이런 식으로 보면 추위 속에서 사람의 숨결 = 8도 미만의 공기 중에서 만들어지는 차갑게 식어버린 물방울의 베일은 단순히 입에서부터 50센티미터 떨어진 곳에서 일어나는 현상이 아니다. 그것은 따뜻한 피를 가진 사룸체life를 둘러싸고 있는 공간의 온통 새로운 구조 변형이며, 최소한이지만 틀림없는 온도의 이동이 이루어내는 아우라다. 나는사냥꾼들이 별도 뜨지 않은 겨울날 밤 250미터 거리에 떨어져 있는 눈토끼를 그 주위에 떠 있는 안개만 겨냥해서 쏴 잡는 것을본 적도 있었다." (337쪽)

바다

바다 하나

코펜하겐은 유틀란트 반도에 있지 않다. 셀란섬에 있고, 코펜하겐에 가장 많은 덴마크 사람들이 모여 산다. 셀란섬은 퓐섬과 다리로 연결되어 있고, 퓐섬은 유틀란트반도와 다리로 연결되어 있으며, 통행료는 5만원이 넘는다. 터널공사도 하고 있다.

바다 둘

추억을 아름답게 떠올리는것이 발전에 대한 반감일까. 아닐수도 있지만 그럴수도 있다. 뭐랄까, 이런 어려운 글들이 사건 속에 자꾸만 쓰여지고 있다. 고끄할수 있는 말이거나 밀쳐내고싶은 말들도 있다. 천천히 즐기면서 읽어내고도 싶은데, 어서 빨리 끝내고 싶기도 하다. 너무 오랫동안 묵혀두었다.

"감상은 언제나 발전에 대한 사람의 첫번째 반감이다." (478쪽)

어렵다. 무슨 말을 하려는 것인지 모르겠다. 벨기에의 수학자는 왜 전도사가 되었을까. 잔인하고 매력이 넘치는? 제미나이의 도움으로 알았다. 수학자인 전도사는, 피타고라스학파의 '만물은 수로 되어있다'라는 생각을 신과 연결시킨다. 특별한 정신체험을 통해 신을 느낄수 있다는 영지주의 전통과 커미universe에는 신이 만들어놓은 수의 법칙이 지배한다고 생각하는 신비주의 전통을 말한다.

도대체 신의 계산법은 뭘까? 아인슈타인의 중력장방정식인가 슈뢰딩거의 방정식인가.

"모든 사람은 자신과 자신의 미래로 향하는 열쇠를 찾는 꿈을 꾼다.

모라비아 선교회에서 온 전도사가 카나크 주일학교의 성경 공부반을 가르쳤는데, 그는 내성적이고 잔인한 벨기에 수학자로 툴레 방언은 한마디도 모르는 사람이었다.

성경 공부는 영어와 서그린란드어, 덴마크어가 기괴하게 섞인 잡동사니로 이루어졌다. 선교사는 우리를 겁주기는 했으나 또한 매혹시키기도 했다. 우리는 광기 속에서 때때로 발견할 수 있는 심오함을 존중하도록 배웠다.

일요일마다 그는 두 가지를 자세하게 설명했다. 새로이 발견된 나그함마디 경전(이집트의 나그함마디 동굴에 감춰져 있던 영지주의 장서가 1945년에 발견되었다-옮긴이)에 나와 있는 '너 자신을 알라'는 계율과 우리의 날들에는 숫자가 매겨져 있으며 우주에는 신의 계산법이 있다는 사상이었다.

우리는 모두 다섯 살에서 아홉 살 사이였고, 한마디도 이해할 수 없었다. 하지만 나는 그후로도 여러 가지 것들을 여전히 기억했다. 특히 살아 있는 동안 우주의 계산법을 보고 싶다는 생각을 했다." (510쪽)

얼음

해를 이야기해보려고 한때가 있을까. 없었다. 뜨거우면 뜨거워서 싫었고, 멋진 노을을 보여주면 멋지다고 생각하며 바라볼 뿐이었다. 그렇다면 이것은 시인답지 못한 일이었다. 그렇다면 모든 세땅earth 에너지의 뿌리가 햇님임은 마음속 깊이 받아들였나?

"내게 있어서 햇님은 언제나 광대였다. (중략) 나는, 얼굴을 피와 재로 칠하고 막대기를 가로로 입에 문채로, 낯설면서도 섬뜩하고 즐거운 모습으로, 우리 어린이들에게 다가왔떤 삐에로처럼 햇님은 장난꾸러기인데다가 웃음으로 가득차 있다고 생각했었다." (547쪽)

마지막에 섀클턴의 남극대륙 웨델해 표류기가 나온다.

스콧과의 남극점 정복에 실패했던 섀클턴은, 아문센이 남극점을 정복하고, 스콧이 돌아오는 길에 죽었다는 소식을 듣는다. 섀클턴은 남극대륙 횡단으로 탐험의 목표를 바꾸고, 선원 27명과 함께 인듀어런스 호를 타고 남극으로 향하다가 유빙에 갇혀 표류한다. 표류하던 배는 10개월만에 자라나는 빙하에 의해 파괴되어 침몰한다. 1915년 11월, 남반구의 봄이었다.

벤죠와 사진기에 의지해 빙하에서 연명하던 그들은, 빙하가 녹아들어가자 세척의 구명보트에 나눠타고, 엘리펀트 섬에 상륙한다. 1916년 4월 15일. 남반구에 가을이 왔다.

섀클턴은 구조요청을 위한 항해를 하기로 결단을 내린다. 6명의 결사대를 조직해서 구명보트 '제임스 커드' 호를 출항하여 엘리펀트 섬에서 사우스조지아 섬으로 가는 1,300km의 항해를 시작한다. 1916년 4월 24일이었다.

폭풍우를 뚫고 사우스조지아 섬에 도착했는데(1916년 5월 10일), 포경기지는 섬의 반대편에 있었다. 3천미터가 넘는 고원지대를 넘어 사우스조지아 섬을 횡단해야했다. 섀클턴은, 1916년 5월 19일 ~ 20일에 걸쳐 단 36시간만에 이일을 해냈고, 구조대를 이끌고 엘리펀트 섬으로 가서 4개월 동안 펭귄과 물고기로 연명하고 있던 나머지 대원들을 무사히 구조했다.

스밀라의 눈에 대한 감각을 다 읽어내는데는 성공했다. 이 책을 다시 읽어야 할까? 제대로 알아낸 것이 없으니 다시 읽기는 해야겠는데, 600쪽이 넘는다. 일단 마무리는 해보자. 안데르센의 나라 덴마크의 소설을 처음 읽어본다.

수학과 물리학, 지질학이 마구 그냥 나와서 그저 놀라웠다. 덴마크에는 이런것을 참고 이겨내는 사람들이 많이 있다는 이야기다. 이야기가 매끄럽게 연결이 될때까지 알려면 한번 정도는 더 읽어야 할 것이다. 한밤의 아이들에 이어 서랍속에 넣어두는 숙제가 될것같다. 이런 책들은 같이 읽고 이야기를 해야 좀더 숨통이 트일것이라고 생각한다. 그런데, 읽어보자고 말하기가 두렵다. 읽는 재미는 없다.

매우 우울하다. 활기를 느낄수가 없다. 어둡다. 기대했던 눈에 대한 새로운 무엇도 없다. 오러덩=오래된 얼음덩어리=glacier에 대한 이야기들은 새로운 것들이 있어서 좋았다. 그래도 덴마크라는 곳에 대해 궁금증이 일어났다. 가보기는 쉽지 않겠지만. 게다가 코펜하겐은 유럽대륙의 북쪽에 있는, 유틀란트반도와 연결된 섬이라고 한다. 날씨가 우중충한 곳의 여행은 쉽지가 않을 것이다.

그린란드와 이누이트들의 이야기도 듣게 되었다. 멕시코 난류가 북극해로 올라가면서 유럽을 따뜻하게 하지만 그린란드와 유라시아 대륙과 북아메리카 대륙에 막혀, 북극해는 덥힐수가 없다. 그래서 1,500m에 달하는 거대한 빙하가 북극해에 자라고 있다. 그린란드는 900년경부터 500년 정도는 좀 따뜻했다. 그후로 추워져서 이누이트들의 땅이 되었다가 19세기에 다시 유럽인들이 들락거리면서 5만명이 넘는 사람들이 살고 있다. 덴마크가 그린란드에 대한 영유권이 있다. 최근에 트럼프가 이땅에 눈독을 들이는 모양이다. 이야기가 계속 나올것이다.